Um die Funktionsweise der repräsentativen Demokratie zu verstehen, muss sie erforscht werden. Im IParl wird deswegen grundlegende, realitätsgerechte und praxisnahe Forschung betrieben. In verschiedenen Projekten werden Daten rund um die Aufstellung und Wahl von Abgeordneten, ihre Arbeit im Parlament, Repräsentation und andere demokratische Institutionen gesammelt, aufbereitet und ausgewertet. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei das Verständnis politischer Prozesse zu vertiefen und einordnen zu können.

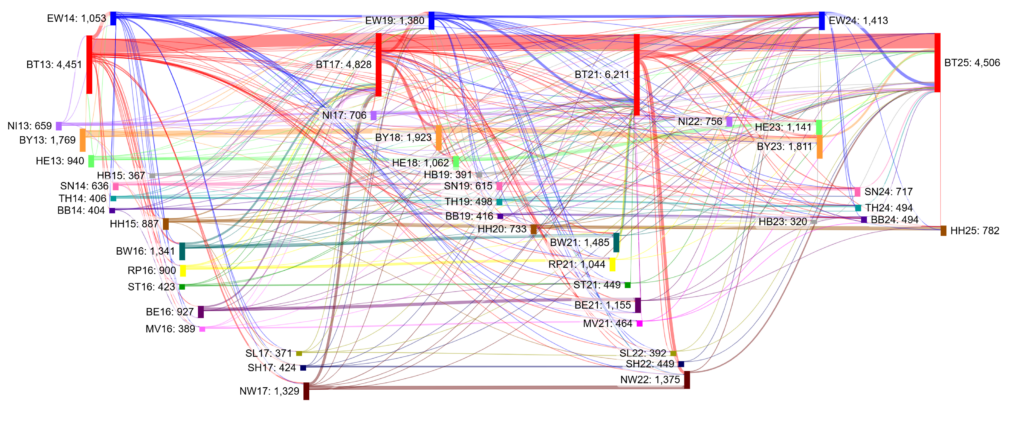

Ohne Kandidatinnen und Kandidaten gibt es keine Wahlen. Die von den Parteien aufgestellten Wahlbewerberinnen und -bewerber erfüllen somit eine wichtige Funktion für das Gelingen von Wahlen und parlamentarischer Demokratie insgesamt, indem sie den Wählerinnen und Wählern eine Auswahl ermöglichen. Im Rahmen des Projekts zur Kandidatenaufstellung für den Bundestag wurde untersucht, wer wen warum für eine Kandidatur auswählt. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, fragt das IParl im CandiData-Projekt nach den langfristigen Entwicklungen in der Kandidatenrekrutierung. Treten weitgehend dieselben Kandidatinnen und Kandidaten bei jeder Wahl an oder werden immer wieder neue Personen aufgestellt? Welchen Mustern folgen die Kandidaturen im elektoralen Mehrebenensystem der Bundesrepublik Deutschland? Unter welchen Bedingungen werden Bewerberinnen und Bewerber so ausgewählt, dass der Einzug ins Parlament gelingt.

Repräsentation – im Sinne Ernst Fraenkels verstanden als Recht und Pflicht zur verbindlichen Entscheidung für das Gemeinwesen – ist die Kernaufgabe demokratischer Parlamente. Sie verdeutlicht zugleich den zentralen Stellenwert, den ein Parlament als Legitimationsinstanz im politischen System einnimmt. Besondere Bedeutung erlangt dieses zeitlose Forschungsthema angesichts vielfältiger nationaler und globaler Herausforderungen, mit denen Parlamentarierinnen und Parlamentarier und die Gesellschaft als Ganzes gegenwärtig konfrontiert sind. Wie parlamentarische Repräsentation funktioniert und gelingt, untersucht das IParl im Rahmen des Forschungsprojekts COMPARE. Es geht um die Perspektive von Abgeordneten aus verschiedenen Ländern auf ihre Rollen und Funktionen; wir wollen erheben, wie sie Repräsentation verstehen und ausüben.

Das IParl untersucht in seinem ersten Forschungsprojekt die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2017 in den Bundestagsparteien CDU, CSU, SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD. Mithilfe von quantitativen und qualitativen Methoden der empirischen Politikforschung soll herausgefunden werden, wie die Nominierungsverfahren gestaltet sind, wer kandidiert, wer über die Erfolgschance einer Kandidatur entscheidet, welche Kriterien bei den Nominierungen eine Rolle spielen, ob und wie sich die Rekrutierungen zwischen und innerhalb der Parteien unterscheiden.

Das Projekt untersucht, aufbauend auf dem Projekt zur Kandidatenaufstellung 2017, die zeitliche Organisation des Aufstellungsprozesses eingehender, um innerparteiliche sowie geografische Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede herauszustellen. Zeitfragen sind Machtfragen und sollten deshalb in ihren Auswirkungen nicht unterschätzt werden. Während Analysen zur zeitlichen Organisation bereits für verschiedene Regierungssysteme und Parlamente durchgeführt wurden, fehlen sie für den vorparlamentarischen und innerparteilichen Raum. Dies ist umso erstaunlicher, als in den Parteien jene Personen rekrutiert werden, die später Parlamentsmandate und ggf. Regierungsämter erhalten.

Fraktionen sind die zentralen Organisationseinheiten parlamentarischer Politik. Dies gilt für den Deutschen Bundestag, der nicht umsonst als „Fraktionenparlament“ charakterisiert wird, wie für die allermeisten Parlamente weltweit. Demgegenüber bietet die politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fraktionen weiterhin große Desiderate, denen sich im Rahmen dieses kombinierten Projekts gewidmet werden soll. Das Fraktionsprojekt am IParl untersucht drei Gegenstände: Fraktionsgeschäftsordnungen, Fraktionswechsler und Parlamentarische Gruppen.

Ungefähr 40 Prozent der Parlamente weltweit sind bikameral. Zweite Kammern finden sich auf jedem Kontinent, in parlamentarischen wie präsidentiellen Regierungssystemen, in föderalen und unitarischen Staaten, in Demokratien und Autokratien: Beispiele sind das britische House of Lords, der französische Senat, der deutsche Bundesrat, die Senate in Lateinamerika und in den USA. Die Frage, was diese Zweiten Kammern für die Systeme, deren Bestandteil sie sind, leisten, wird mitunter debattiert, manchmal wird auch ihre Existenz in Frage gestellt. Trotz der Bedeutung dieser Debatten stehen Zweite Kammern bisher selten im Zentrum von politikwissenschaftlicher Forschung. Das IParl will mit einem Forschungsprojekt über Repräsentation in europäischen Zweiten Kammern zu dieser Diskussion beitragen.

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.